2025年,信誼特別針對「幼兒遊戲行為」進行一項大型網路調查。邀請家長觀察孩子日常玩什麼、跟誰玩、喜歡怎麼玩…讀懂遊戲行為所展露的成長訊息。同時,聚焦孩子遊戲行為與「面對未來8項核心能力」的關聯,深入探討遊戲經驗如何影響孩子的能力養成,及爸媽在其中的引導角色與重要性。

文/編輯部綜合整理

問卷調查樣本背景說明

- 調查期間:2025年3月18日至4月20日

- 有效問卷&填答者背景:9,981份

- 填答者背景:87%為媽媽。其中30~45歲占88%、大學(含以上)學歷占88%。全職爸媽約22%、職場爸媽68%。居住地北部56%、中南部合計39%。

- 幼兒背景:男孩52%、女孩47%。49%為獨生子女。60%已入學。主要照顧者51%為媽媽、39%為雙親共同協力。年齡層2歲~未滿3歲22%、3歲~未滿4歲18%、4歲~未滿5歲16%、5歲~未滿6歲15%、6歲~未滿7歲12%、7歲~未滿8歲10%、8歲~未滿9歲7%

|

此次調查募集近萬名家長實際觀察,讓我們知悉2至8歲孩子日常遊戲情形、友伴互動關係及3C使用現況。以下綜合歸納5個重點發現,幫助爸媽藉由孩子的遊戲歷程,解讀每一個成長訊息與需求,並能進一步為孩子累積正向的遊戲經驗、從中獲得面對未知未來的關鍵能力。

【發現1】遊戲是孩子的日常!2~8歲最愛玩什麼?最常跟誰玩?

在2至8歲幼兒家庭中,遊戲是孩子日常生活中不可或缺的一部分。不論是居家遊戲方式、共玩對象或遊戲類型與頻率,與孩子年紀、家庭結構、發展成熟度等,都有密切關聯。調查顯示,近4成孩子居家遊戲方式為「父母或成人共玩」,「自己玩」及「與兄弟姊妹一起玩」則各占約3成,其中年紀越小的孩子,越常與父母互動,隨著年紀增長、與人相處的經驗與機會增加,孩子越傾向與手足一起遊戲。

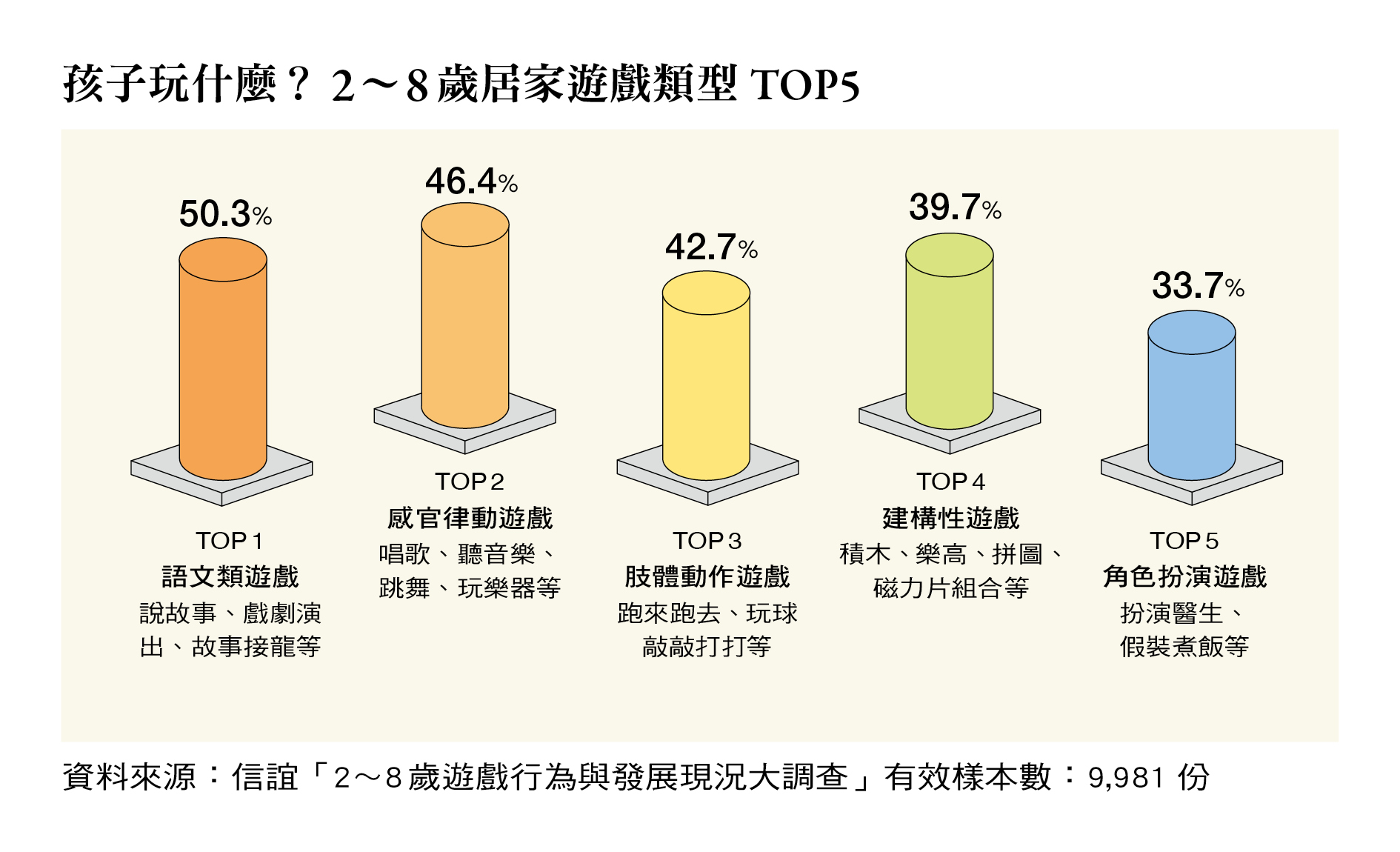

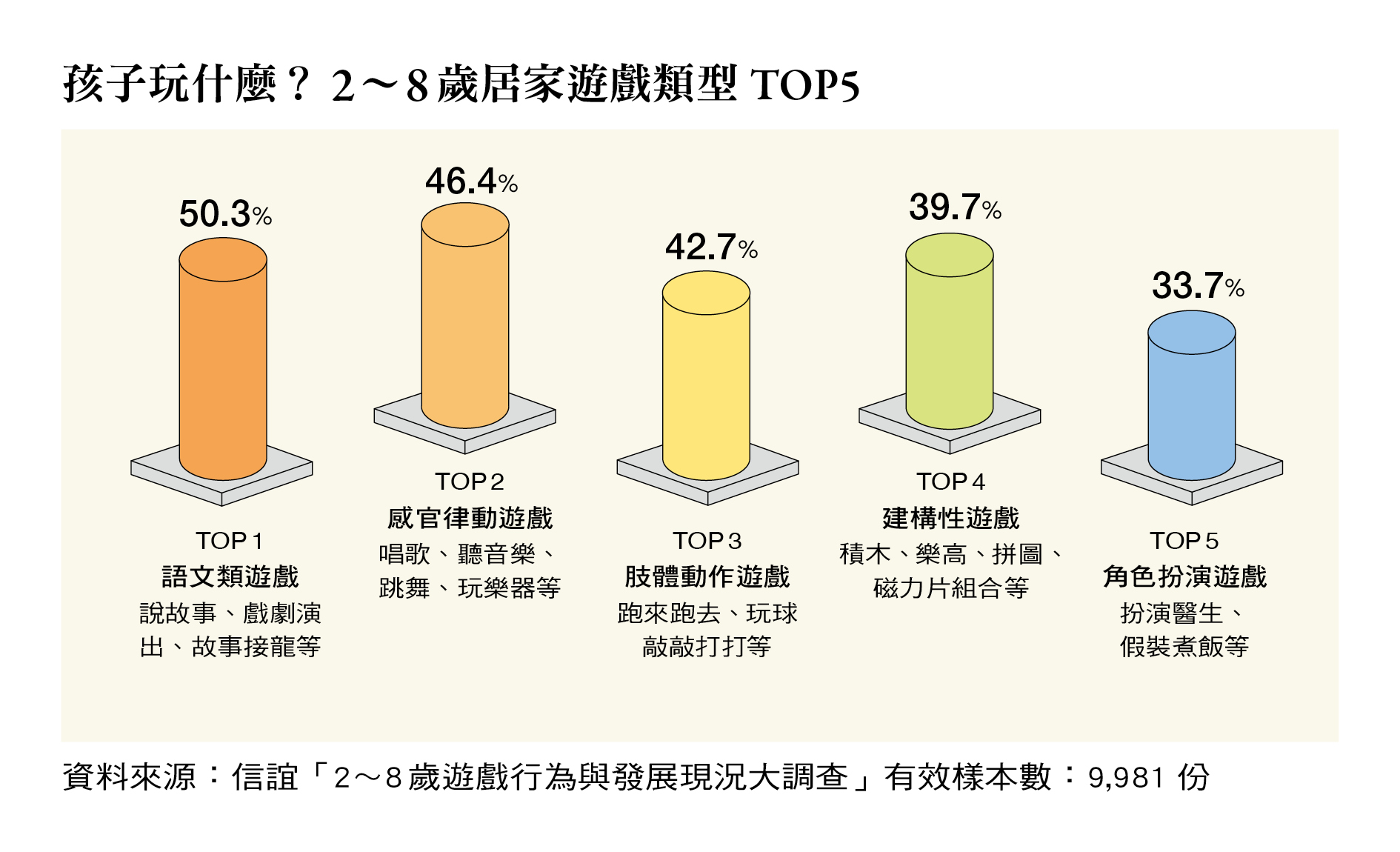

在共玩遊戲類型上,以語文類遊戲最受青睞,幾乎可以說是所有年齡層最常玩的遊戲,猜測與活動容易執行、時空限制少、玩法多,及近年早期閱讀推廣、共讀觀念普及有關。總排名第2、3位的肢體動作和感官律動遊戲,又以孩子年紀越小,進行頻率越高。再長大一點,步驟理解及小肌肉發展逐漸成熟,美勞創作遊戲開始受歡迎。進入小學,認知和人際能力逐漸提升後,更偏愛科學自然及具規則性的遊戲。

※數據為經常+總是合計

【發現2】 7成爸媽想要更多遊戲時間!共玩感受、擔憂與期待

現代爸媽生活繁忙,雙薪家庭更是在工作、育兒之間,被時間追著跑,但大部分受訪父母表示「再忙,都想陪孩子玩!」近4成每天花30至60分鐘陪孩子玩、近3成每日共玩超過1小時。其中,由媽媽或父母共同照顧的家庭,共玩頻率顯著高於其他照顧者。多數家長一致表示,共玩過程讓人感覺愉悅、開心(72%),不只促進親子親密程度(69%),同時因為看到孩子進步而獲得成就感(57%)。由此可見,父母的實際參與、積極投入並享受當下,是孩子遊戲經驗與情感連結很重要的來源。

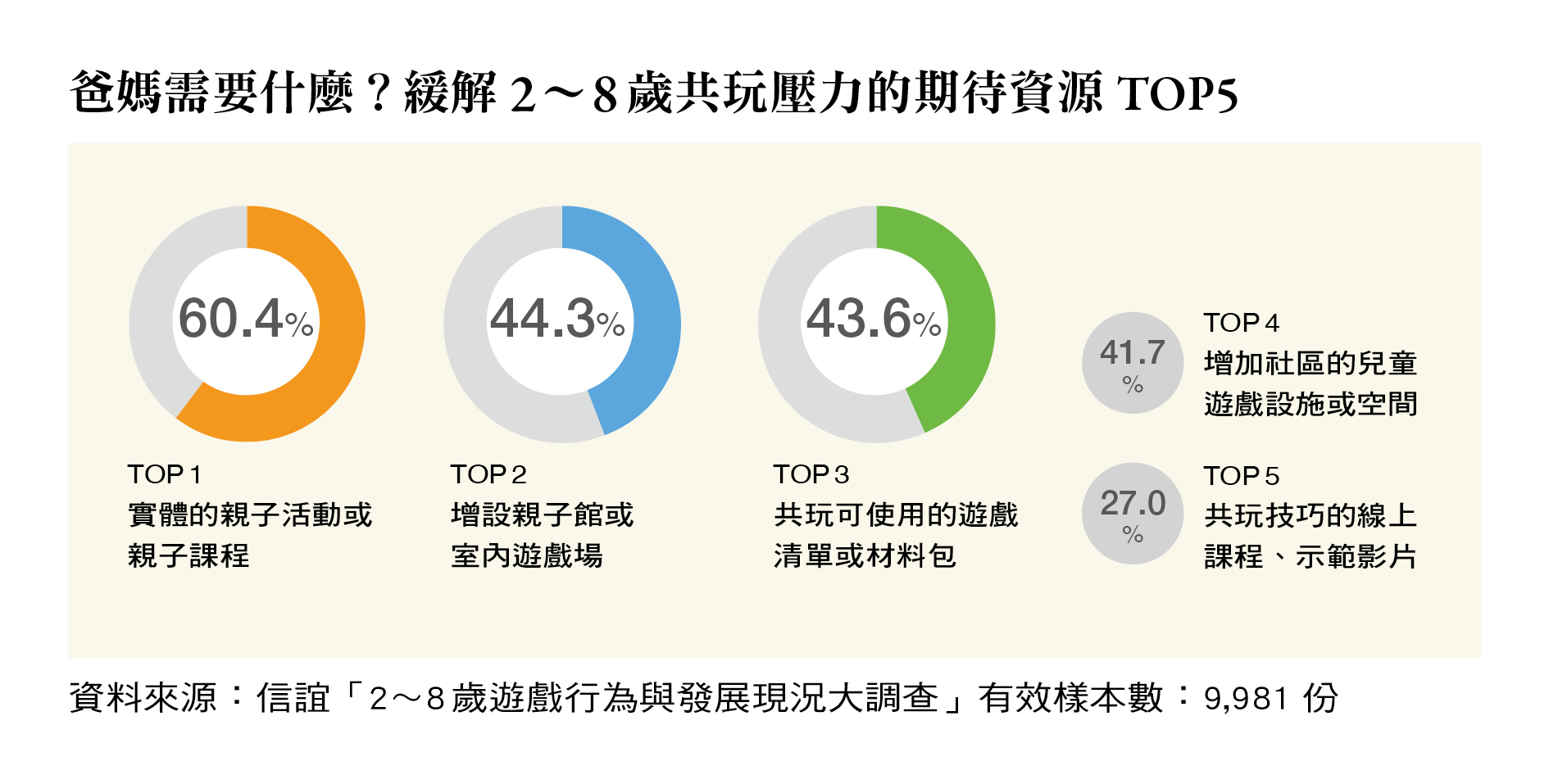

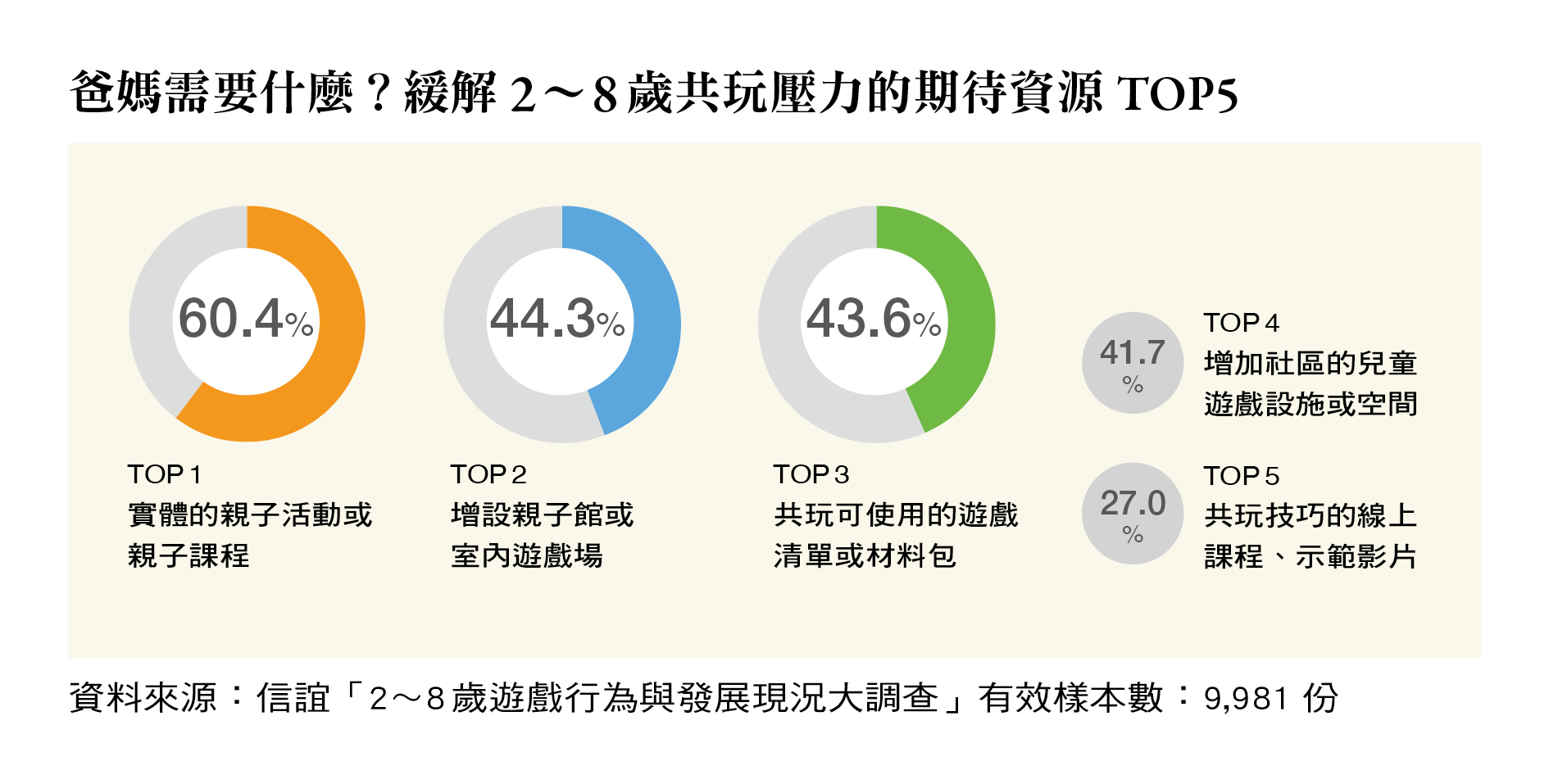

不過,再重視親子共處時光,現實安排上仍存在不少壓力與挑戰。超過7成家長擔心「工作太忙或家務太多」而壓縮共玩時間,對「體力跟不上孩子」「其他家人參與度低」或「欠缺共玩及選購玩具技巧」感到焦慮的,也各有2成左右。至於,哪些外部支持是爸媽最想要的呢?實體資源/資料(如親子課程、材料包)或遊戲場域/設施(如親子館、遊戲場)都是2至8歲爸媽期待的,其中6成認為「實體親子活動」最能緩解現階段的問題。顯見讓有限時間獲得最高品質共玩體驗,是很多爸媽的目標,也是他們正在努力的方向。

【發現3】藏在遊戲裡的大能力!爸媽不只知道,也看到

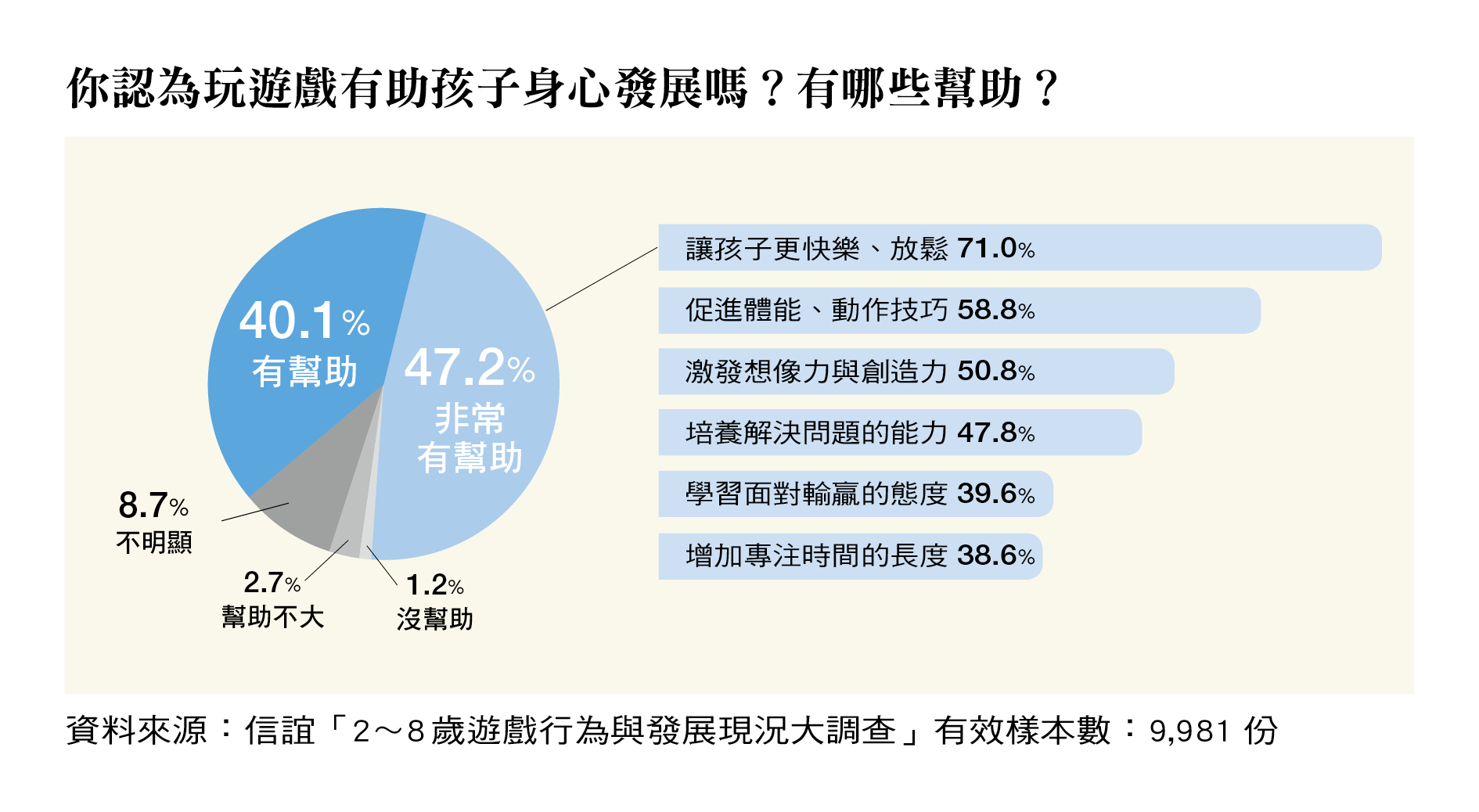

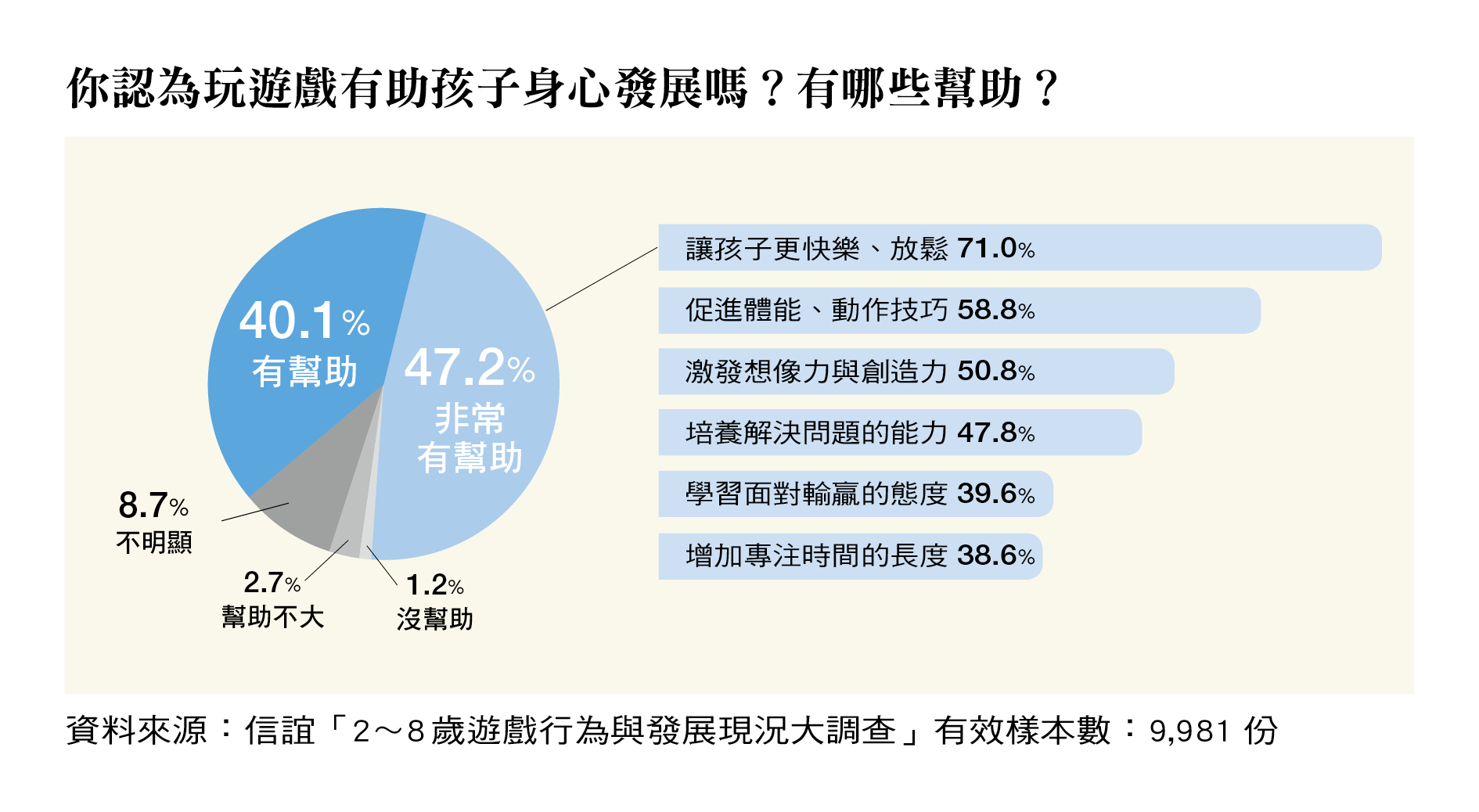

整體來說,超過87%家長認為「玩遊戲」有助身心發展。即便孩子年紀增長、上小學後,難免開始在乎課業,但6、7、8歲各組仍至少有8成家長肯定遊戲帶來的正向影響。進一步將遊戲行為對應到8大未來生活必備能力,就可以發現玩遊戲為增進孩子「大能力」的重要途徑。2至8歲幼兒已經藉由不同情境與人際互動,充分展現相關行為,而且幾乎每一種能力都會隨著年齡增長越來越進步。

其中,最常被觀察到「信心」「團隊合作」及「主動/動機」的表現,在2至8歲發展相對成熟。以攸關未來學習成就、卻表現最少的「專注」為例,年紀、家庭環境、興趣喜好、情緒、天生氣質、生理狀態等,都會影響孩子的表現。

值得注意的是,3、4歲組「信心」「努力/毅力」顯著下滑,甚至低於2歲組,可能是此階段正是建立生活自理能力關鍵期、難免被糾正和指責,或入園後適應新的社會關係、面臨同儕間比較等,產生挫敗感與壓力的暫時現象。爸媽務必讓自己穩定下來,給予更多的耐心、信任與鼓勵,提供安全安心的環境,避免操之過急,造成關係緊張。唯有如此,孩子才能持續在遊戲過程中,自然建構並累積8大能力,以應對未來未知的挑戰。

【發現4】只有爸媽共玩不夠!友伴遊戲是孩子社會化的起點

調查統計,2至8歲孩子在非上學時間中,高達45%幾乎沒有友伴遊戲的經驗,而且年齡越小,友伴遊戲的經驗越少,不過,這不應該被解讀為長大了、上學了才需要朋友。事實上,遊戲是增加孩子人際互動很關鍵的途徑,更是發展社會化能力很重要的過程,但並不表示孩子有了朋友,爸媽就可以在遊戲中缺席,因為大部分的孩子尚未具備主動找朋友的能力,唯有刻意安排,才能增加孩子與朋友一起玩的機會,從小累積正向人際互動的經驗。

對少子化、成員少的現代家庭而言,友伴有助彌補沒手足、未入學等「沒有伴」的情況。整體分析顯示,有手足的孩子在各項遊戲行為與能力表現上,平均得分皆顯著高於獨生子女。此外,2歲組已入學的孩子在「關懷」「團隊合作」等能力展現,也明顯優於尚未入學的同齡幼兒,可見「有伴」和「友伴」在孩子的成長歷程、遊戲經驗中的關鍵影響力。

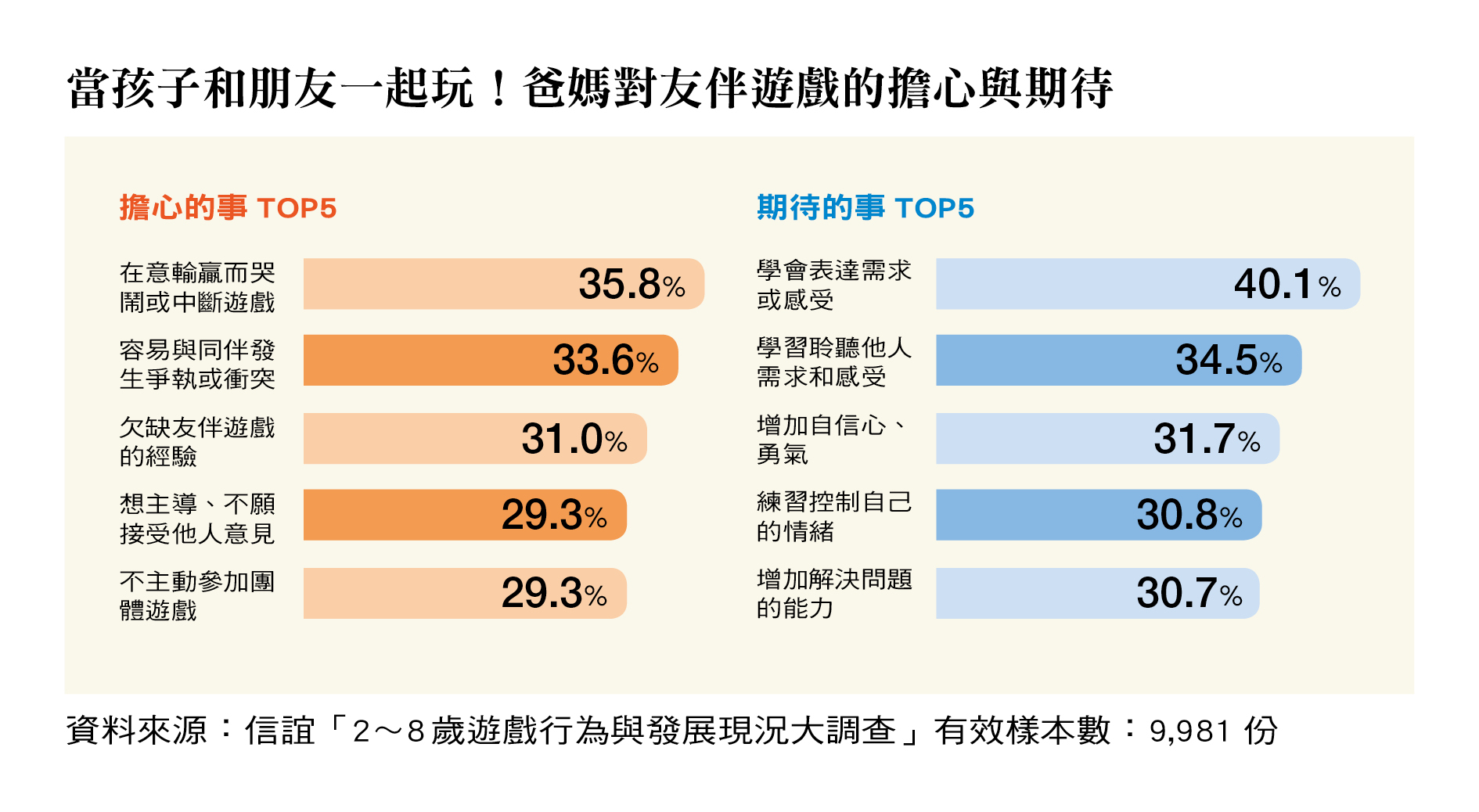

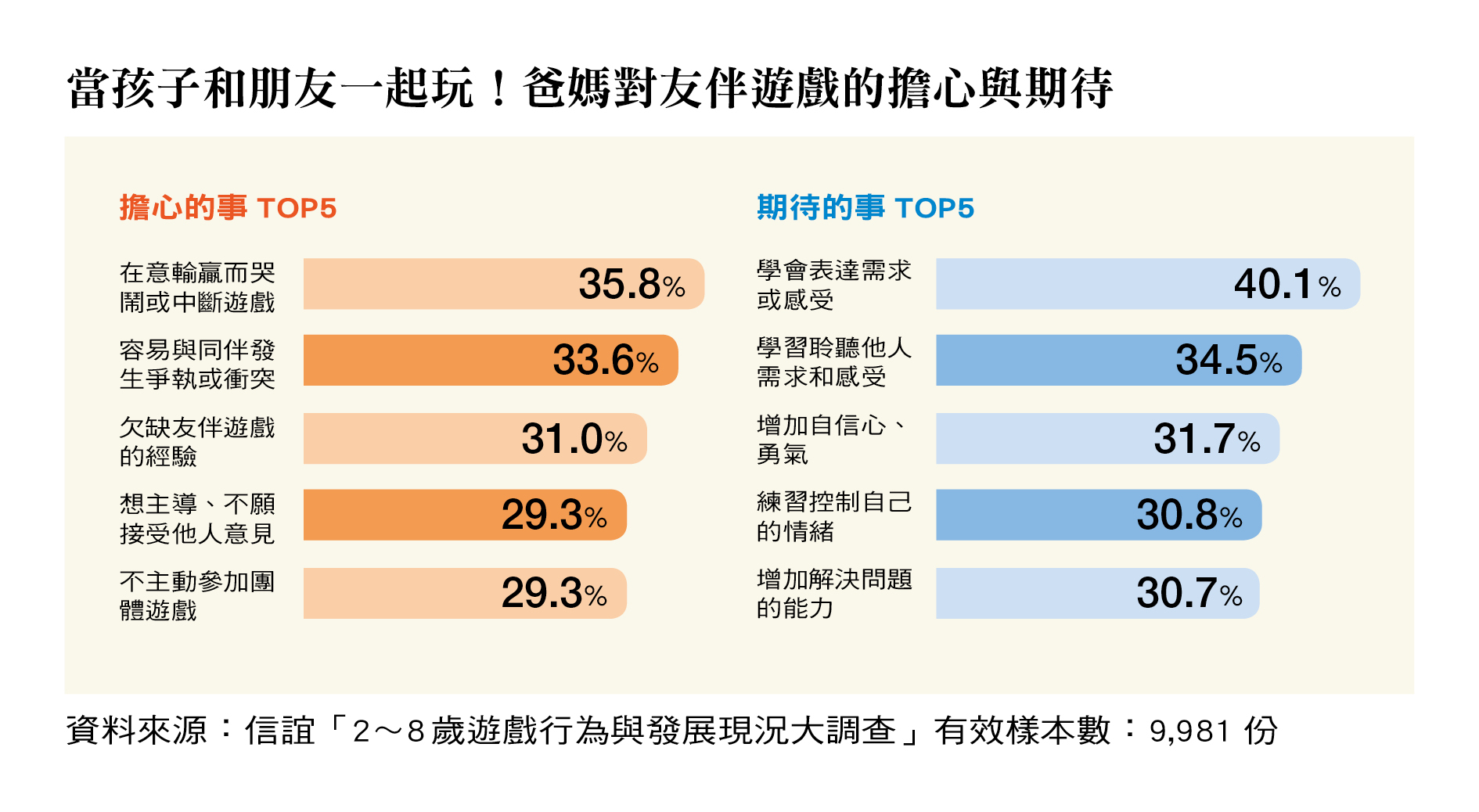

不過,當孩子真的和友伴遊戲時,爸媽最擔心什麼呢?2至8歲家長普遍憂心的是「發生爭執或衝突」「被友伴排擠或霸凌」等場面。此外,孩子越小越怕「欠缺友伴遊戲經驗」「不主動參加團體遊戲」,孩子大一點就會開始煩惱「太在意輸贏而中斷遊戲」或「想主導而不願接受建議」。其實,這些衝突、摩擦或多數人以為的問題行為,都是發展過程很正常的表現,也是學習與人相處的必經之路。爸媽不必急著介入或過度糾正,反而要多觀察、多引導、多示範,陪孩子從一次又一次的友伴遊戲互動中,慢慢長大。

【發現5】老是用3C填補遊戲時間?孩子失去的比你想像的多

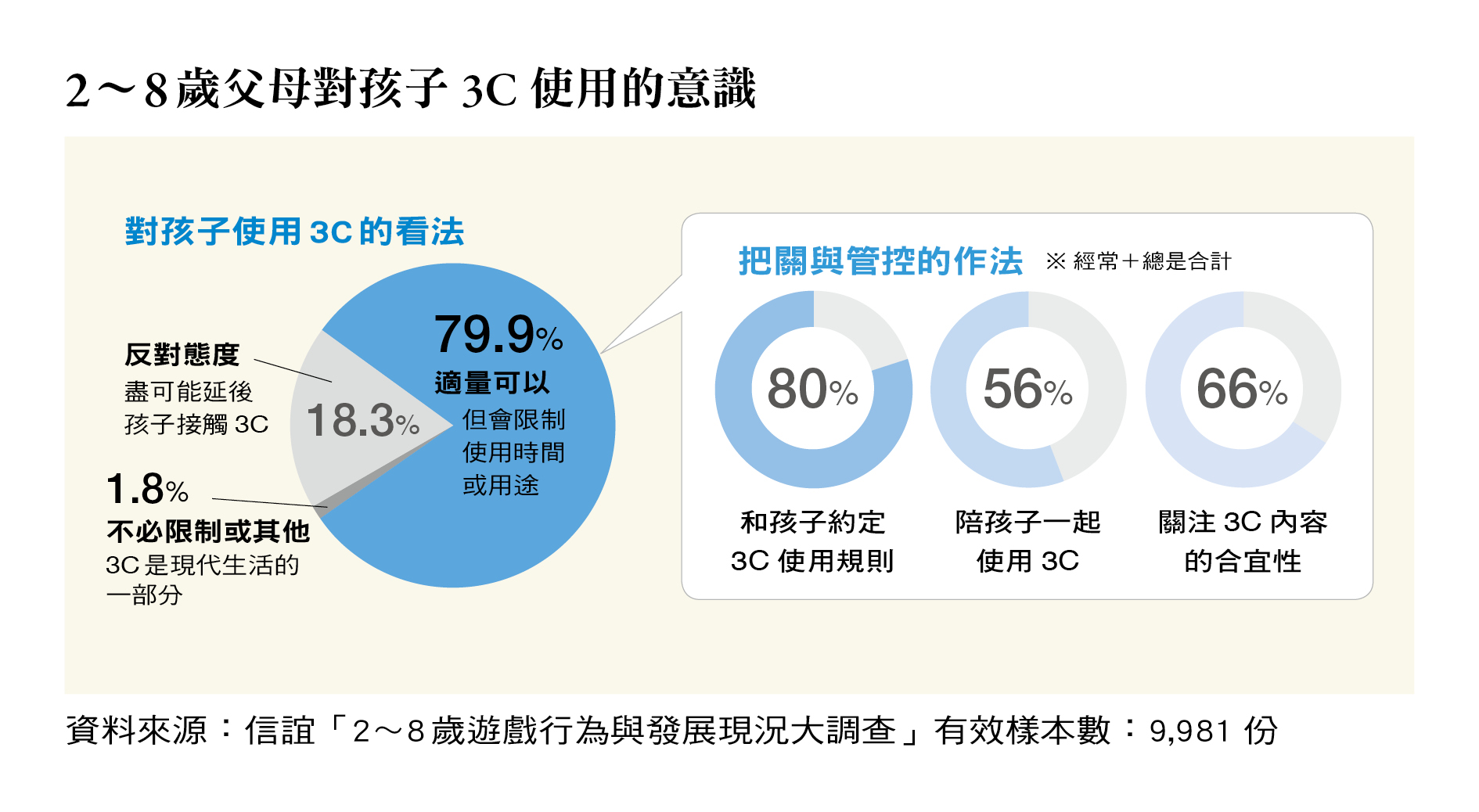

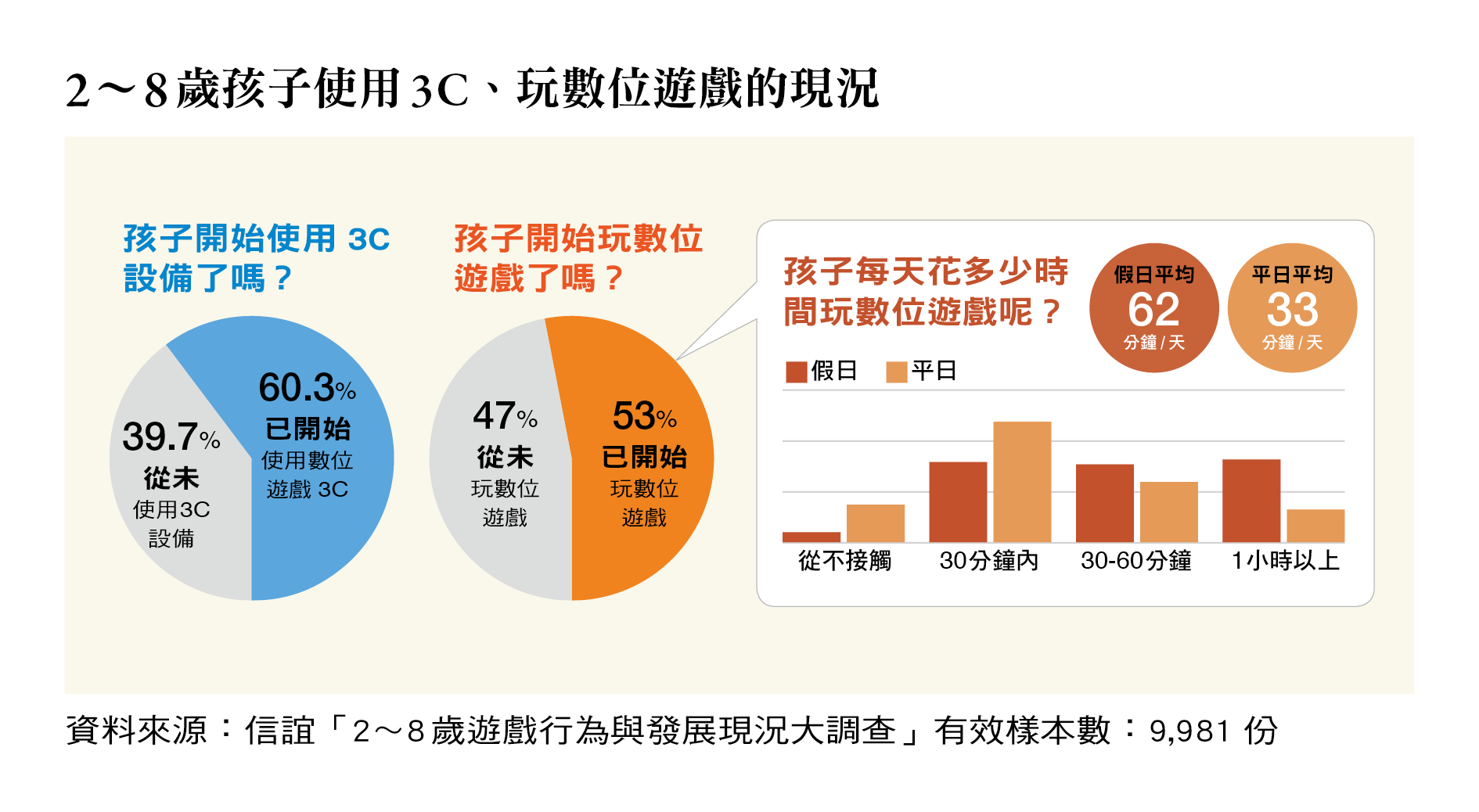

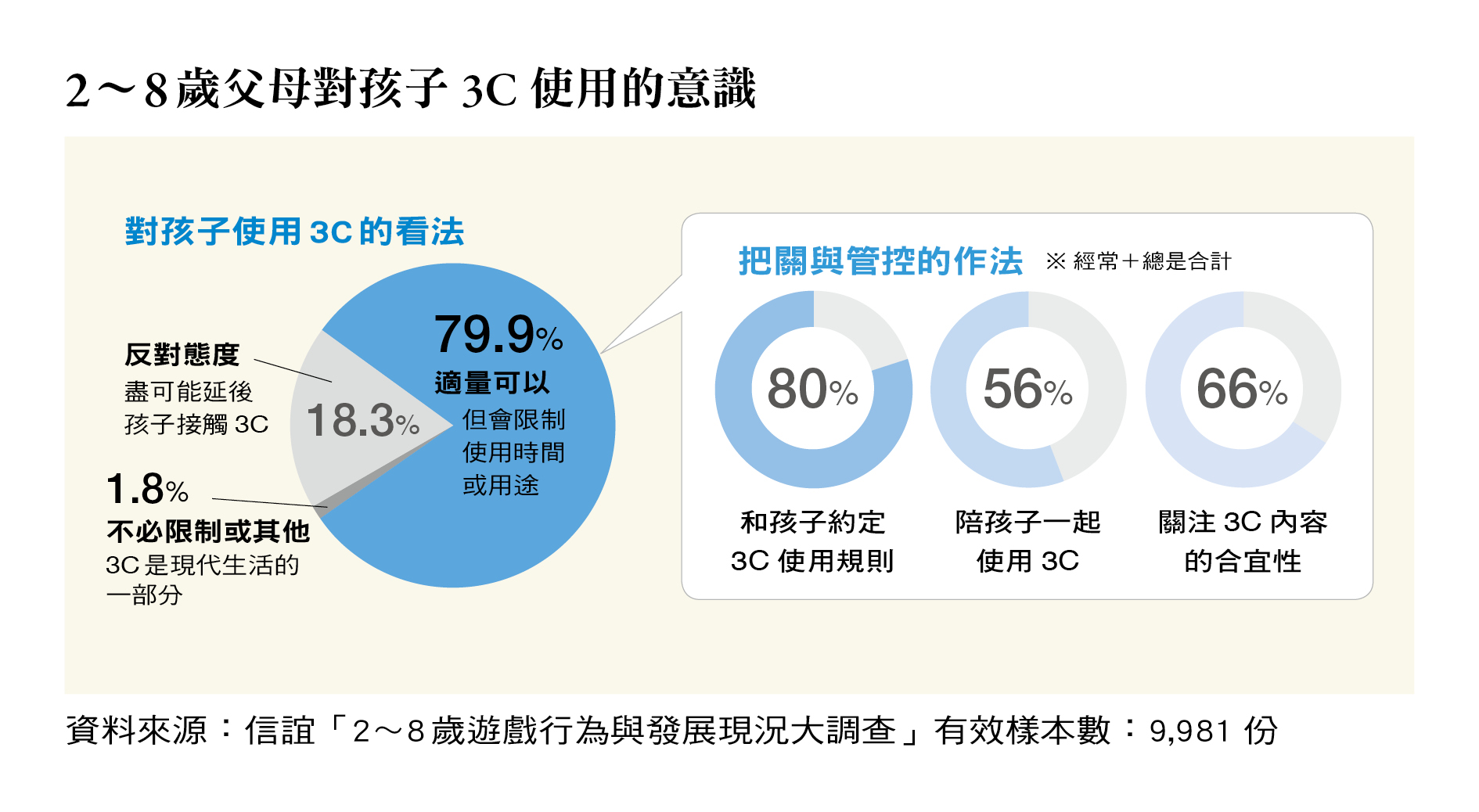

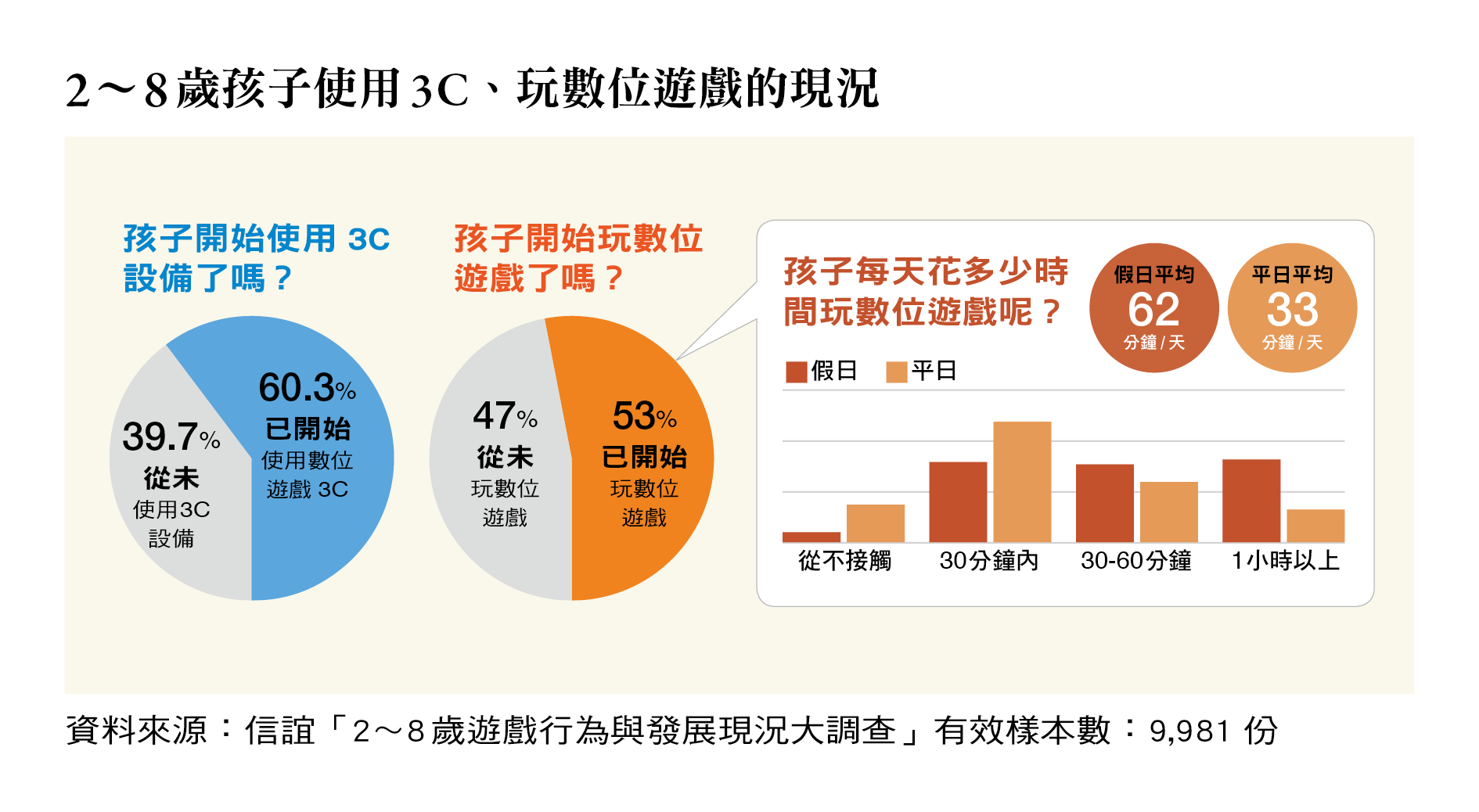

數位裝置越來越普及,3C儼然成為現代家庭常見配備,甚至被用為育兒工具,近8成受訪父母認為適量使用無妨,且超過6成家庭已讓孩子開始使用3C設備,甚至有半數以上家長允許孩子玩數位遊戲。假日更是玩數位遊戲高峰,超過3成單日玩1小時以上,平均時數跟平日相比幾乎翻倍。研究也發現,親子共玩、數位遊戲間相互消長,從不讓孩子玩數位遊戲的家庭,親子共玩的時間顯著高於孩子玩數位遊戲的家庭。

進一步從遊戲行為看數位遊戲對2至8歲孩子的影響,發現每天玩數位遊戲超過30分鐘,在一般遊戲互動展現的8大能力行為就低於全體,尤其「努力/毅力」「責任感」「專注」等出現頻率,顯著低於完全不接觸或每日玩30分鐘內的孩子。用3C來填補孩子遊戲時間的影響,不僅有家長最在意的視力、睡眠、3C成癮等顯見問題,無形中「玩出大能力」的機會正悄悄被侵蝕。

提升3C使用意識與調整過度使用的習慣,是數位時代父母很重要的課題。調查顯示,近7成受訪家長對孩子使用3C有高度敏覺性,並嘗試透過約定使用規則(80%)、關注內容合宜性(66%)、陪伴使用(56%)等方式,幫孩子建立更好的3C使用習慣。此外,自身不過度使用的家長、父母共親職的家庭,通常有更敏銳的3C使用意識,更傾向於管控孩子3C使用、限制玩數位遊戲的時間,可見親子3C使用習慣的交互影響關係。爸媽是孩子模仿、學習的對象,唯有以身作則,才能在更有效為孩子把關的前提下,投入更多時間與孩子交流,提升家庭共玩及互動的品質,孩子的遊戲能力表現也會更好。