孩子的興趣從哪裡來?不一定非得報名才藝班,生活本身就是最豐富的探索場域。透過觀察、動手操作、與人互動以及日常事務管理,四大面向幫你打開孩子的潛能,輕鬆找到興趣起點!

文/蔡政霖老師(大有國小專任輔導老師)

生活裡的探索力:四大面向一次掌握

許多家長認為,為了幫助孩子找到興趣,就要幫他們報名才藝班或是參加營隊。的確,這些都是很好的學習機會,但其實無須捨近求遠,日常生活反而是最自然、最豐富的探索場域!

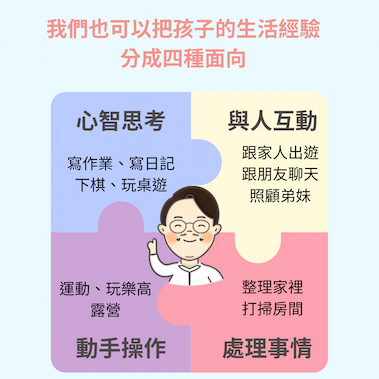

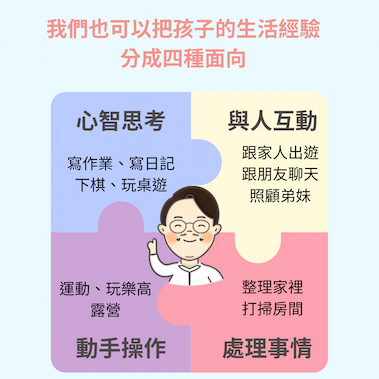

我們可以將孩子的探索經驗分為四個主要面向:

1. 心智思考類

像是寫作業、玩桌遊、拼圖這類活動,能激發邏輯思考、規劃能力與創造力。喜歡玩桌遊的孩子,未來可能對規則設計、策略思考、數學或程式設計特別有興趣。

在家這樣做:

和孩子一起玩桌遊,甚至可以自行設計遊戲的規則。

讓孩子擔任家族旅行的「行程規劃師」,學習計畫安排與時間管理。

2. 動手操作類

運動、玩樂高、做手工藝或烘焙等活動,能強化空間感與問題解決能力。喜歡組裝的孩子,未來可能會對工程設計、建築、工藝充滿熱情。

在家這樣做:

和孩子一起製作簡單料理或動手修理家中的小物件。

提供DIY材料、樂高積木或黏土等各種素材,讓孩子盡情創作。

3. 與人互動類

聊天、照顧他人或主持活動等,需要擁有人際溝通或表達的能力。擅長這類活動的孩子未來在人際互動、團隊合作上將會表現出色。

在家這樣做:

讓孩子擔任家庭旅遊的「導覽員」,主動解說或照顧家人需求。

鼓勵孩子參加社團活動、小型演出,培養自信。

4. 處理事情類

整理房間、採購記帳、規劃家務等活動,需要良好組織能力與責任感。擅長這類活動的孩子,將來可能對活動策劃、專案管理或創業感興趣。

在家這樣做:

鼓勵孩子安排自己的日程表與規劃家居擺設。

指派他為「家庭任務長」,負責安排週末採買或家務分工。

同一件事情,可能同時涵蓋多種探索類別。例如,整理房間不只需要動手操作,還涉及心智思考(規劃整理方式)和與人互動(與家人協調);參加露營也不只有動手操作(搭建帳篷),更需要培養心智思考(自然觀察和解決問題能力)。

孩子在生活中累積的每一份經驗,都可能成為他未來興趣與專長的種子。與其強求孩子必須找到「一種特定的興趣」,不如放寬視野,讓他們擁有更多探索的機會。

別讓「大人價值觀」限制孩子的選擇

家長都希望孩子能有良好的發展,但有時候,我們的期待會無形中影響孩子的探索歷程。例如,我們認為學音樂比較有氣質,卻忽略了孩子可能更喜歡畫畫;我們希望孩子參加體育隊為升學加分,卻沒看見他其實熱愛寫作。

當孩子的興趣與大人的期待不一致時,家長常會擔心:「這樣真的有用嗎?」

但其實,興趣的培養,不一定要符合社會的標準才有價值;興趣的價值,也不該隨著考試、升學或未來的職業生涯而有高低,更重要的是讓孩子從中找到樂趣與成就感,並相信自己有能力做好一件事情。家長應該做的,不是為孩子鋪設一條「正確的路」,而是支持他們探索,讓他們自己找到熱愛的方向!

陪孩子探索,家長可以這樣做

除了提供多元體驗,家長的態度與陪伴方式,更是過程中的關鍵:

1. 讓孩子自己決定

如果孩子是被「逼」去學某件事,那麼很難真正產生熱情。相反地,當孩子擁有自主選擇的權利時,他們會更願意投入!

2. 把興趣融入生活

興趣不應該只停留在才藝班,而是要融入生活,讓孩子感受到其中的樂趣與價值!例如,喜歡攝影的孩子,可以讓他幫家人拍攝旅行紀錄,而不只是上攝影課程。

3. 設立小目標

成就感是孩子願意長期投入的關鍵。如果他喜歡畫畫,不妨鼓勵他為家人畫一張生日卡片,讓他體會到「自己的能力可以帶來價值」。

4. 不與人比較

「你畫得不錯,但還是比不上某某」這種話語,很容易澆熄孩子的熱情。建議換個方式鼓勵:「你這次比上次更進步了!」強調孩子的成長進步,而不是與他人比較,他會更願意繼續努力!

興趣是孩子的寶藏,陪他一起挖掘吧!

孩子的興趣,就像一座尚未開發的寶藏,不是天生就能知道的,而是需要透過探索與體驗,逐步發掘的。

或許,他會在翻閱繪本時愛上故事,

或許,他會在旅途中發現對攝影的熱情,

或許,他會因為一次烘焙體驗而對料理著迷。

探索的路上沒有標準答案,

家長最重要的任務,就是陪伴孩子勇敢挖掘,找到屬於他們自己的寶藏!

延伸閱讀:

孩子的興趣在哪裡?幫他找出來!

蔡政霖老師粉專:

菜桃老師的遊聊室